О конкурсных произведениях с 361 по 380 говорят обозреватели Кубка Мира по русской поэзии Юлия Малыгина и Евгений Овсянников.

Ю.М:

Хорошая тема у нас прозвучала, Евгений, тема узнавания. Что даёт нам «узнавание» в тексте помимо радости от встречи со знакомым, по Вашему мнению?

О.Е.:

Если так абстрактно, без конкретного стихотворного контекста, то первый уровень — это «радость»-удовлетворённость от встречи с чем-то знакомым, но это знакомое не обязательно вызывает положительные эмоции. Бывает знакомое-неприятное.

Кроме того, вся штука в том, что узнавание не только что-то даёт, но и что-то забирает. ) Потому что встреча с незнакомым — это тоже интересно.

А как с этим обстоит дело на Ваш взгляд, Юлия?

Ю.М.:

«Узнавание что-то забирает» — очень интересная мысль, Евгений, и очень похоже на правду — оно что-то забирает не только у нас, но и у себя, как будто у знакомого есть срок жизни и оно перестаёт жить, едва его узнаешь. Говорят, людям нравится встречать знакомое, узнаваемое, это как-то связано с природой. Но по себе знаю, что пропорции узнаваемого и незнакомого могут сдвигаться, иногда хочется уютности, а иногда восхищения чем-то значительным. Узнаваемое не даёт пережить таких сильных эмоций, как незнакомое.

Но очень часто в незнакомом оказывается очень много черт узнаваемого, а в знакомом открываются новые грани. Может и здесь в том числе пролегает граница искусства.

Конкурсное произведение 361. «На табурете сидит человек»

О.Е.:

Можно, конечно, иронизировать: мол, напустил автор туману. Но ведь дело в том, что этот туман – работающая деталь пейзажа, едва ли не основная. С одной стороны. С другой, это мета-деталь, метафора описанной в стихотворении реальности. С третьей — это фон, антитеза пробивающихся сквозь него подробностей. Мир этого текста – двухслойный: (посмертное) пространство сидящего на стуле высвечивается из посмертия всплывшим фонарём: на табурете уже сидит живой человек с приметами. Автор, правда, не даёт нам забыть, что этот второй слой — воспоминание, вот этой строкой: «ветреных перекрёстков, сберкасс, поликлиник, почт…», словом «сберкасс».

Единственное техническое замечание — к финальной строке «Броско чернеет под жёлтой стрелой котлован». Дело в относительной «броскости» цветов, чёрного и жёлтого, это стрела может броско желтеть на фоне котлована, а не наоборот. «Броско желтеет над котлованом кран» как вариант, хотя в этом случае фокус смещается с котлована на кран, что может идти вразрез с авторским замыслом.

Стихотворение очень интересное.

Ю.М:

Евгений, а мне показалось, что здесь в цвете идёт мелкая работа с потусторонним/посюсторонним, оно ведь и роман Достоевского «Преступление и наказание» насквозь жолт. (именно в таком написании, я не ошиблась)

Есть что-то поражающее в этой чёрноте и желтизне — чёрно/жёлтый — сочетание цветов, сигнализирующих об опасности, именно в таком сочетании, не жёлто/чёрный, а чёрно/жёлтый.

А про мета-мета Вы исчёрпывающе написали, меня в этом мета-мета поразил ритмический рисунок, лёгкость касаний и их энергичность.

Конкурсное произведение 362. «Поздний ответ лейтенанту»

Ю.М:

В каком-то похожем ключе разделения обстоятельствами прозвучало для меня и стихотворение Марии Малиновской «Бело-красно-белый флаг».

И почти так же читаются комментарии, как будто из людей выщелкнуто сочувствие напрочь. Конечно, насочувствуешься тут, когда по десять раз на дню встречаешь нищих, профессиональных побирушек, а если ещё ленту facebook неудачно собрать, то из ада, требующего бесконечного сочувствия как соучастия, уже не выбраться.

По-человечески, конечно, понимаю и фабульно этот текст очень притягивает. Но очень мешает болтливость (разболтанность?) формы.

О.Е.:

Да, воды много. С одной стороны, это, а с другой — спокойная интонация не дают приобщиться к важному и страшному мотиву.

Конкурсное произведение 363. «Проснулся я в таинственном лесу…»

О.Е.:

Видимо, это социальная сатира. Лексически разнородный текст, при этом открыто-назывной. Вряд ли заслуживает внимания.

Ю.М:

Да, Евгений, «социальная сатира», я бы сказала, что это такой фельетон, поговорить о котором пригласила Вас, чтобы узнать — а как мой собеседник относится к фельетонам? И насколько текст обновил форму, если вообще справился с ней.

Плохо помню журнал «Крокодил», для меня это стопка журналов в журнальном столе когда я ещё только училась читать, но почему-то все взрослые так реагировали на них, как будто были охвачены жаждой смеха при полной невозможности его. Что-то было такое нездоровое в смеховой культуре, что до сих пор не проговорено, может, потому что был смех запрещённый и разрешённый, и критерии запрещения и разрешения совершенно размыты (могу ошибаться).

И это так повлияло, что некоторые авторы почему-то до сих пор продолжают писать такие басенные фельетоны, то ли выговаривая недоговоренное тогда, то ли придавая этому какой-то новый смысл. Какой только, — как бы знать.

О.Е.:

Это — фельетон? ) «Фельетон (франц. feuilleton, от feuille — лист, листок — один из жанров художественно-публицистической лит-ры» («Краткая литературная энциклопедия», т.7, с. 930, М, издательство «Советская энциклопедия», 1972 г.). В этом стихотворении нет признаков публицистики. Тема фельетона всплывает второй раз. В первый раз к фельетону Вы отнесли стихотворение «Горемышль». Поэтому резонно задать такие вопросы: что общего (кроме явного сатирического характера) у этих двух стихотворений и 2) в чём конкретно здесь проявляется публицистический стиль?

Ю.М.:

Евгений, я не очень понимаю, почему мы должны спорить о том, как назвать понятие, но попробую объяснить: род литературы важнее жанра, а жанр важнее стиля. Вы в своём вопросе ставите «стиль» выше жанра или рода, как будто для фельетона главное — публицистичность, тогда как для него главное — сатиричность, наличие сатирической маски и фельетонная манера изложения, — высмеивание некоторых пороков и особенностей, возможно — высмеивание положения дел.

Прочесть о фельетоне исчёрпывающе можно здесь: (ссылка в словах)

Вот статья об истоках стихотворного фельетона:(ссылка в словах)

Вот статья о некотором стихотворении Павла Хмары: (ссылка в словах)

То есть, не публицистичностью поверяется фельетон, а совершенно другими вещами.

Теперь обратимся к тексту:

Проснулся я в таинственном лесу (ни о чём не говорит строка) С законом и поправками из джунглей. (ни о чём не говорит строка) Где белое — там сверху гадил зуй. (ни о чём не говорит строка) Где тихо — там прислушаюсь: дышу ли? (ни о чём не говорит строка) За ёлкой доедает зверя зверь. Несъеденные ждут своей повестки. Ты тоже ущипни себя, проверь, Насколько загрубел твой козырь веский.

(сумма строк говорит, что перед нами совершенно прямое высказывание, пусть бы называние вещей не своими именами говорило об обратном)

И здесь очень понятно, что повествователь переносит в пространство животных устройство общества, это фельетон и есть — появляется фигура гражданина-зверя, которая говорит, что «за ёлкой доедает зверя зверь / несъеденные ждут своей повестки», — пусть не обманывает нас форма, за ней прячется фигура гражданина и поэта, который прямо называет то, что видит и обобщает не лиро-эпическим образом, как в басне, которая скорее обращается к человеку в обществе, а не к устройству общества, а вполне себе прямо-назывно, как и положено в публицистическом высказывании (это не считая риторических вопросов, задаваемых не самому себе, а как раз некоторому сообществу, и прочих более мелких условностей).

Роль сатирической маски — некоторый неназванный зверь, ведь повествователь открыто говорит: «это я спросил сову!», то есть он не участник событий, но очевидец (это необходимо для фельетонной манеры изложения, если повествователь снимет т.н. «белое пальто», фельетонная манера сдуется):

Где раньше были все так солидарны, Что верили: победа — навсегда, Там хищники рычат: «Мы санитары! Для нас — кто не успешен, тот еда». Когда такой закон установили? И кто такое организовал? Свидетели ушли, остался филин, Точнее — осторожная сова. На ветке притаилась, как влитая. Спросил её: «За что сия напасть?», Но мудрая, поспешно улетая, Ответила: «Не надо было спать».

Высказывание вполне себе злободневное, правда, напоминает больше выражение отношения к 91-ому году, но это такое длящееся отношение, растянутое во времени, сейчас часто обсуждают в новостях тему 90-х, так что вполне злободневное, пусть бы и не очень прикладное высказывание. «Не надо было спать!», — именно так и описывают сейчас развал СССР, что-де все его проспали.

Начинал традицию стихотворных фельетонов Некрасов, сразу вспоминается журнал «Искра», Минаев и другие авторы (синенький цвет сигнализирует: в моих словах спряталась ссылка, нажми же на неё), если мы вслед за Тыняновым признаем за Некрасовым именно прозаизацию стиха. Он обратился к бульварным жанрам, ко всем этим газеткам, газетёнкам даже, и впустил язык бульвара не только в слова, но и в отношения меж ними, то есть, пустил бульварную прессу на структурный уровень. Но то, что это не самый высокий жанр, было всегда понятно, другое дело, можно ли говорить как-то ещё, когда всё высокое обессмысленно.

Сейчас, кажется, не та ситуация, или — та? Для моего уха — совершенно не та и такой жанр кажется нерабочим, даже в самых удачных образцах, ну или не знаю, как нужно выкрутить стихотворный фельетон, разве что по-новому осмыслить как-то слово «стихотворный», но это будет совсем другая история. Пока подновить форму получилось у Быкова, Иртеньева, Всеволода Емелина. Может, и кому-то из авторов портала удастся, не зря ведь так много авторов штурмуют всю время эту скалу под названием «Кубок мира» с сатирическими заметками в стихах.

Тема фельетона всплывает у меня регулярно, я и критические статьи Константина Комарова читаю как фельетоны, она вся рубрика «Лёгкая кавалерия» — фельетонная. Когда-нибудь, может, и сподоблюсь на статью (или нет, что вероятнее).

О.Е.

Я полностью согласен в том, что мы абсолютно не должны спорить, как называть понятие, если ему уже дано определение. Не пытаюсь масштабировать «жанр» — «род». Зачем?

Зачем спорить, является публицистичность «главным» или «не главным», если она «вшита» в определение фельетона? То есть это необходимый атрибут, без которого фельетона нет. Просто по определению.

Даже противопоставление «стихи-проза» неважно. К сожалению, уровень абстракции, на котором выполнено стихотворение, не позволяет достоверно отнести его к какой-либо исторической эпохе. Остальное — только наши догадки. Да, это может быть 1991-й. Даже вероятно. А может быть и крымский 2014-й. И 1917-й. И 1793-й тоже может быть. Во Франции кое-кто кое-что тоже проспал. Да и в любой точке исторической бифуркации всегда был тот, кто проспал.

В том-то и дело, что фельетон (в силу злободневности) всегда бывает прозрачен. Условно говоря, «сатирически бичуемое» должно быть узнаваемо. Иначе эффекта для аудитории не будет, а именно на нём, на прагматичности, и построен фельетон. Здесь — расплывчато, абстрактно, а потому — беззубо.

Но это всё нестрашно. Сатиру мы с Вами, Юлия, здесь видим, это главное. А уж под каким углом — дело второе.

Конкурсное произведение 364. «Не по-детски жжет кузнечик»

Ю.М:

Вчера на одном слэме обсуждали строку «человек человеку бог» и то, как человек потом убивает бога, чтобы самому стать богом — метафизически это было неточно, («дурная метафизика», как метко заметила знакомая), а исторически/психологически — очень точно.

Здесь возникает похожее ощущение, когда есть великолепная первая строка, просто превосходная, а потом приходит нарратив и много забирает у текста (из-за узнавания фабулы, может), но потом выправляется и становится очень хорошо.

уголек дощечка прутик выживания урок должен кто-то жить как люди от судьбы на волосок

В контексте стихотворения, где кузнечик калечит бога, это очень смешно звучит. Это не Олейников уже, друзья, и не Заболоцкий, это усвоенное через современных уже авторов, например, схожие мотивы насекомые и абсурдистские можно найти в текстах и у знакомой нам Глаши Кошенбек и у Евгения Никитина.

О.Е.:

Да простит меня автор, но всё стихотворение прочиталось как «недо-»: недодетское, недофилософское, недореминисценция.

Конкурсное произведение 365. «Вишня»

О.Е.:

Мне понравилось. Искренний рассказ, очень проникновенное стихотворение.

«Как ей сказать, что вишня в саду мертва? Разве такие можно найти слова?»

Спасибо, автор.

Ю.М:

Обращаюсь к себе с вопросом: «насколько тебе понравилось» и нет ответа на вопрос, потому что здесь вижу перевод символа из пространства культурного в бытовое — самая известная вишня, это, конечно, не «один раз в год сады цветут», а «Вишнёвый сад», смотрите-ка, параллель:

Трофимов: Вся Россия наш сад. Земля велика и прекрасна, есть на ней много чудесных мест. Пауза. Подумайте, Аня: ваш дед, прадед и все ваши предки были крепостники, владевшие живыми душами, и неужели с каждой вишни в саду, с каждого листка, с каждого ствола не глядят на вас человеческие существа, неужели вы не слышите голосов… Владеть живыми душами — ведь это переродило всех вас, живших раньше и теперь живущих, так что ваша мать, вы, дядя уже не замечаете, что вы живете в долг, на чужой счет, на счет тех людей, которых вы не пускаете дальше передней… Мы отстали по крайней мере лет на двести, у нас нет еще ровно ничего, нет определенного отношения к прошлому, мы только философствуем, жалуемся на тоску или пьем водку. Ведь так ясно, чтобы начать жить в настоящем, надо сначала искупить наше прошлое, покончить с ним, а искупить его можно только страданием, только необычайным, непрерывным трудом. Поймите это, Аня.

А.П. Чехов «Вишнёвый сад»

полон сугробов сахара медный таз пенкой горячей я до ушей чумаз дерево что-то шепчет над головой гладя макушку терпкой своей листвой ….. Вишня растила плоть годовых колец. В маме иссохла жизнь, как погиб отец. Как ей сказать, что вишня в саду мертва? Разве такие можно найти слова? Конкурсное произведение 365 "Вишня"

Вопрос — почему же нельзя сказать маме, что вишня в саду мертва? Не перенесён ли отец в эту вишню таким образом в тексте и не выражено ли отношение?

Мне тут же возразят: «но ведь так и было на самом деле! всё реально!»

Но мы же не в реальной жизни конкретного человека находимся, когда читаем тексты, а в пространстве литературы, и вот как раз использование вишни как реальной вишни и выбрасывает произведение в то пространство, где непонятно как к нему относиться.

Разве что как к произведению сентиментальному, и может мелодраматичному, но ничего случайного не бывает в текстах, зачем-то нужна здесь вишня.

По-моему, у нас на портале было стихотворение о садах, мы вспоминали уже Чехова, и «Вишнёвый сад», расширяя контекст обсуждения, оставлю в этих словах ссылку на статью Е. Ю. Виноградовой «Гибель символа», в чём-то мне кажется, она применима и здесь.

О.Е.:

А мне видится, что аналогия с «Вишнёвым садом» по формальному признаку приведена (тут вишня, там вишня). Но ведь вишня — и вишнёвый сад. Это другой уровень (обобщение), другой масштаб, в этом звучит социальное, а в этом стихотворении — камерное, индивидуальное, семейное. И никакого перевода из культурного пространства в бытовое не будет, если помнить о том, что эта история — она изначально частная. Нет в этом рассказе громыхания эпохи. А маме рассказать об этом нельзя, потому что она может этого не выдержать, это больно. Люди иногда испытывают такие чувства.

Ю.М.:

Ну, раз это частный случай, то и речь вести тогда не о чем — мало ли частных случаев записано на открытках?

Если же мы находимся в пространстве литературы, то почти любая вишня как плодоносящее дерево, будет пусть отголоском эха, но соотноситься с чеховским вишнёвым садом, как любое «Гойя» будет напоминать «Я — Гойя», а «мороз, солнце» будет напоминать «мороз и солнце, день чудесный». Когда произведения уходят в большую культуру, а «Вишнёвый сад» ушёл в надпространство, в мировую литературу, наивно полагать, что «ой, это моя же вишня, личная, пгт Сосна, 2 ручей справа, налево дача».

Но есть и другие точки зрения, конечно, одна из которых — мы просто пишем красивые слова в красивые порядки, чтобы прочёл и что-то произошло. Тоже читательская практика (и писательская), почему нет.

О.Е.:

Есть масса стихов, в сюжете которых как раз частный случай.

Так ведь и «Вишнёвый сад» ушёл в литературу. ) И с вполне уже к сегодняшнему дню подытоженным урожаем. Вот вам и пример ложного узнавания. «Напоминать» ещё не значит «давать себя узнать». Это ведь издержки метода (а не поговорить ли нам о нём, если всё сводится к ключевым вопросам?): потому что сознание перескакивает с одного осколка-воспоминания на другой, не зная, на каком из них остановиться. Их бесконечно интересно рассматривать, но для серьёзного анализа огромное множество версий — это то же самое, что полное отсутствие версий, так как результат принципиально недостижим. Тем и отличается научный анализ от игры в бисер, в том и миссия исследователя — уметь отстроиться от помех, ложных целей, шумов.

Ю.М.:

Евгений, о методе пусть разговаривают исследователи и теоретики, меня интересует исключительно критическая сторона вопроса, критики — как анализа, называния, определения. Если не можем описать систему выбора, это не значит, что её нет. Помните культовое? «Видишь суслика? А он есть» (цитата не совсем точная, но это сейчас не так важно).

Уйдём от слово «частный» и заменим его словом «личный». Понятно, что это личная история, но ведь фокус в том (если ориентироваться на традиционные стихи), чтобы личное перестало быть личным, но стало бы индивидуальным высказыванием. Пока могу говорить, что это высказывание традиции, которое вызывает в памяти «Вишнёвый сад», но это вызывание текст никак не рефлексирует, потому что личное для него символизировать важнее, чем поработать на другом уровне, более общем, обращающемся к культурному пространству, которое пока ещё существует. И это и есть — игнорирование культурного пространства, когда человек встаёт в центре высказывания, совершенно конкретный человек со своим частным опытом, но этот опыт выражается не в традициях акмеизма или нарождающейся поэзии doc, а в традициях постсоветской литературы. Текст не расширяется за счёт личного опыта, а сужается из-за игнорирования культурной памяти (если такая ещё есть) до личного/частного высказывания, без создания зазора между личным и художественным.

О.Е.:

Не вполне корректно будет сказать, что стихотворение замыкается на личном по той простой причине, что личное (личностно-значимое, индивидуальное) бывает типичным просто потому что подобные ситуации случаются, повторяются. Небольшие детали могут меняться, но в целом сюжет узнаваемый, а если и незнакомый, то потенциально эмпатичный. Вот через эту типичность, через умение увидеть её и воплотить, и осуществляется подъем стиха над чистым бытописанием. Стихотворение «прирастает» не только близостью к культурным пластам.

Ю.М.:

Евгений, примерно догадываюсь, что такое «потенциально эмпатичный сюжет», однако выявление потенциальности чего-либо всегда считала игрой в бисер, не более. Произведение либо завершено, либо не завершено, оно или художественное, или личное, т.е. либо завершённый авторский текст, либо очередная вариация традиции.

Этому тексту не хватает условности, «близость к культурным пластам» — самый простой способ включения условности, «личная история» — второй такой способ включения условности, но история должна быть очень личной, невозможно личной тогда.

Тогда и получится то, что Вы называли где-то обобщением применительно к художественным текстам, — вот такого обобщения-условности тексту и не хватает. При этом вторичные условности наличествуют — под вторичными условностями следует понимать здесь наличие в тексте художественных средств, хорошо описанных и принятых традицией: метафоры, метонимии, рифмы, ритм и т.д.

Кстати, именно привычка ориентироваться на условности, нежелание расширять представление о них, может, и играет с традиционалистами дурную шутку, когда они всерьёз начинают спорить о верлибрах с позиции «это не стихи» и «это не поэзия».

Я не говорю, что рассматриваемый текст — «это не стихи» или «это не поэзия», но — это недостаточно завершённый текст, он мне кажется проходным.

А с другой стороны — вдруг подумалось, что художественная условность — способ преодоления одиночества, вот он я, вот ты, мы понимаем, как были созданы эти условности, мы догадываемся, как они перетекают друг в друга, мы знаем, что платье сине-чёрное (это я вспомнила спор о цвете платья), но видим-то мы золото на белом и ни одна сила в мире не может убедить нас в обратном.

Конкурсное произведение 366. «Нефёд»

Ю.М:

Финал стихотворения напоминает текст про половики и ковры-самолёты, как бы разворачивая смысловое содержание от хозяина-творца (а дворник — это тот, кто следит за порядком в мире) к тому, как через создание может быть оценён создатель.

Но на этом, пожалуй и всё, что могу сказать о тексте, который только выглядит простым, за подкладкой можно обнаружить интересное.

Только не проходит ощущение, что пусть не в ровно таком порядке, но были эти слова прочитаны уже не раз.

О.Е.:

Вот это было обидно про Нефёда:

«Но, окрещён Нефёдом, Нефёдом и помрёт.» )

А если серьёзно, не нравится эксплуатация якобы простонародного имени, а ещё больше – шаблонность мышления, ожидание, что читатель воспримет его так, как предлагает автор.

Немудрёный замысел можно было бы изложить короче.

Конкурсное произведение 371. «Без деталей»

О.Е.:

Мне интересны эти авторские наблюдения:

«Если дьявол кроется в деталях, Бог, поди, чуток подслеповат?»

«Дьявол... он всегда фотографичен, А пространство Бога — черновик».

Вместе с тем, смущает, что эти афористичные утверждения берутся как бы из ниоткуда, внезапно, с контекстом ближайшим они не связаны: первое из них появляется сразу после наблюдения за листьями. Разновеликость лишает это интересное замечание достоверности, наблюдение за листьями кажется после этого несколько неловкой подводкой. Вызывает вопросы и синтаксическое и актуальное членение предложения, например,

«Сыплет на газон осенний палех Листьев разноцветные слова.»

«Осенний палех сыплет разноцветные слова листьев» или «Осенний палех листьев сыплет разноцветные слова»?

Ю.М:

Не понравилось, если честно вот это обобщение:

«Если дьявол кроется в деталях, Бог, поди, чуток подслеповат?»

Как будто дьявол потому существует, что Бог его просто не видит, а если бы увидел, то … Но Бог (кстати, слово стоит первым, из-за этого не очень понятна дихотомия: Бог-дьявол или бог-дьявол), так вот, Бог не находится в отношениях с дьяволом, в отношениях с дьяволом находится человек, он волен вверять свою душу, и тогда либо открываются возможности для спасения души, либо нет, в этом проявляется любовь к человеку, человек волен сам выбирать.

Враг нашего спасения – сатана – особенно борется с нами за то, чтобы отнять у нас память о смерти. Он готов (по словам св. Отцов) дать нам сокровища всего мира, лишь бы отнять у нас помышления о смерти, ибо знает, треклятый, что такое помышление ведет нас ко спасению души, вещи бессмертной и блаженству, с коего он ниспал; на этом основании и зависти, он еще в раю отклонял Еву от памяти смертной, говоря ей: «не смертию умрете, но будете как боги»… Так и теперь враг нашего спасения всячески и всякими приманками и благовидными предлогами подходит к нашей душе, суетной и заботами всегда занятой, и отвлекает нас от спасительной памяти о смерти и вечности!

Кирик Максимов «Царский путь ко спасению»

И дело не в том, что я тщусь облагоразумить текст (или автора, не дай Бог), а в том, что мимо всех этих различений, мимо всех этих различий слов текст пролетает на салазках бодрого ритмического рисунка.

А насчёт фотографичности дьявола очень понравилось, здесь можно расслеповать Ролана Барта, у него есть утверждение о том, что фотография не способна вызвать катарсис, а в листьях — Ива Бонфуа, но (сдаётся мне), это всего лишь тень узнавания, тень необходимости узнавания даже, по крайней мере о том сообщает форма, максимально просто сообщающая (передающая) эмоцию того, что всё преходяще. Да, уж сколько веков о том твердят поэты, в том числе и с помощью такой формы.

… вспомнилось вдруг стихотворение Ольги Мартыновой, где есть лужи, демонята и выраженное невыразимое:

* * * Корни, черви, кроты, кости, клады, Что еще я знаю про землю? — полоса черноты, Потом огонь. Птицы, призраки, крики, бабочка-бархат, докучная муха, Ветряные братья ветрены и бесплотны. Что я знаю про воздух? — вздохи оттуда не доходят до слуха, Только холод. Маленьких скользких демонят В лужах прыгают сверкающие рожки, Черной воды лабиринт разъят, На кружки и на дорожки. Потом огонь. Он живет снаружи, стынет внутри, Он бегает вместе с кровью от сердца к пяткам. Вот и всё. Саламандры бегают, кувыркаясь, Прогрызая вены. В эту страшную снежную зиму, Пишет Гийом де Машо, Я потерян, болен, импотентен, печален, Разучите, пожалуйста, мой стишок. Шестьсот лет он шепчет, Затерян в воздухе среди других, поет, плачет. В земле, где огонь — его дама, выучившая стишок. В воде электричество пролившейся крови скачет. В эту неделю зимы две вороны На бронзово позеленевшей ветке облетевшего клена, От холода, как два голубя, склонили клювы друг к другу, Сиротливо и сонно.

Конкурсное произведение 374. «Новогоднее беспробуддное»

Ю.М:

По-моему это какой-то поклонник Высоцкого, что не плохо и не хорошо. Но говорить мне тут совершенно нечего.

О.Е.:

Хорошо понимаю желание автора поговорить о (видимо) нравящемся. Результат довольно прозрачных отсылок может самого автора оставить ни с чем: после прочтения самое яркое впечатление остаётся от эпиграфа из Юрия Арабова или воспоминания о «Чапаеве и Пустоте».

Конкурсное произведение 372. «Белое»

О.Е.:

Стихотворение довольно залихватское. О чём оно хочет нам сообщить, Юлия?

Ю.М:

А всё о том же, Евгений, что есть частный личный случай частного человека, который вот так решил понять Бога как Николая Угодничка, и другана его, Лазаря. Слышите, как меняется регистр в моём предложении, как бьёт по ушам? Огрублённая, опрощённая речь и сюжет, который низвергает Бога — получается то ли антирелигиозная сатира, то ли лубочный сюжет, то ли песенка из телевизора. Всё здесь сведено на уровень бытовой, без уровня социального или духовного, прямо как в пирамиде Маслоу (очень упрощенческой) — речь ведётся с нижнего этажа, на котором пишутся частушки обычно:

С неба звёздочка упала, / прямо к милому в штаны / хоть бы всё там разорвало / лишь бы не было войны.

А есть ведь и другие уровни, на которых даже представление в вертепе выглядит по-иному. Всегда поражало, кстати, что у слова «вертеп» два кардинально разных значения, два регистра, два контекста, — словно оно и сообщает о существовании низкого и высокого, об их взаимопроникновении. И авторы всегда ведь задумываются (ну, должны) о высоком и низком, и каждый решает задачу их взаимоотношений по-своему. Но механическое вставление слов «Бог» и «ангелы» в их буквальном значении ещё никогда не придавало текстам высоты.

О.Е.:

Понятная версия. )

Ю.М.:

При этом я не могу сказать, что текст как-то ужасен, в некоторых строках он удивительно нежно звучит:

от любви и от весны мы неотличимы, от любви и от весны мы неизлечимы.

И даже то, как стихотворение скручивает регистры, звучит интересно, но в каких-то именно мировоззренческих (видимо) вещах мы расходимся с текстом.

Надеюсь, что мне понятна интенция текста, и он вполне утешителен (если применять такое требование к текстам вообще), но удивляет, как он низводит сказанное в разудалость.

Снег на завтрак, на обед, снег набит в подушки, в горле горько и першит, чем бы промочить, толку кружку подставлять, он не тает в кружке, снег сухой, он тыщу лет на сплошной просушке – вот причина из причин нашенских кручин.

Это же про вечность так сказано, верно? Про страшную и ужасную вечность, — и «снег на завтрак, на обед, снег набит в подушки», — это невероятная строка, которая начинает приспускаться в мир человеческий, — «в горле горько и першит, чем бы промочить», — и следующая строка снова взмывает, — «толку кружку подставлять, он не тает в кружке», — «вот причина из причин нашенских кручин», — э-эх, что ж это такое, зачем это обобщение, что оно даёт? Кто поверит в эту «причину из причин»-то? И именно из неверия и лихости здесь рождается хохоток.

А дальше появляется весна внизу (почему весна? «весна нашей жизни?»), младший ангел и необходимость жизнеутверждения, переиначенное «гуляй рванина».

Так и звучит, увы. Но может это — так понятый «задор» и так понятое «пространство» (намекаю на книгу «Ключевые идеи русской языковой Картины Мира» за авторством А.А. Зализняк, И.Б. Левонтиной, А.Д. Шмелёва).

Конкурсное произведение 375. «Кукольное»

Ю.М:

Меня в этом тексте если что и привлекло, то речь кукол. Они говорят почему-то нарочито комичными голосами, их речь не нейтральная, не кукольная, а барачная.

- Ну тебя, Маш! Всё знакомство-то, без утайки, Пару минут, как ее положили рядом Мне на замену в кровать к молодой хозяйке, Ну а меня сюда, хоть ты мне не рада.

Это же прямо «Ой! Вань! Смотри, какие клоуны!», — «ну тебя, Маш», — скорее скажет тётушка-соседка лет шестидесяти восьми, чем ребёнок (да, дети так говорят, копируя речь взрослых, какая среда — такая речь).

«Молодая хозяйка», — очень комично звучащее сочетание, потому что устойчивое, ровно такое же как «белый человек», но текст этого не слышит, ни барачной, бытовой речи от кукол, ни второго смысла «положить в кровать к молодой хозяйке».

А на фабульном уровне — очень лихо задумано, правда, не факт, что и фабулу смогла прочесть, может она так же случайно получилась как «мне на замену в кровать к молодой хозяйке».

Евгений, а как Вам форма и содержание текста?

О.Е.:

Читабельный текст. Мне кажется, как бы мы ни назвали речь кукол (впервые слышу «барачная», но неважно, пусть и барачная), она выражает стремление автора опростить высказывание. Знаете, Юлия, прочиталось с интересом. В процессе чтения ждёшь какого-то «бух-бам!» эффекта, события, открытия в финале. Не случилось. Но зато довольно богатый букет ненавязчивых, но читаемых ассоциаций, едва ли не самая яркая из которых, — «Аннабель». Кстати, это и самая правдоподобная версия — если верить этой городской легенде, «кукла была одержима своей покойной бывшей хозяйкой, семилетней девочкой Аннабель Хиггинс».

Хоррор состоявшийся, не игрушечный. Нравится, что и вывод какой-то однозначный не напрашивается, а оставляет это стихотворение читателя в задумчивости, есть в нём недоговорённость.

Есть о чем подумать, лёжа с открытыми глазами. )

Конкурсное произведение 376. «Бы»

О.Е.:

Питер красив и уникален, а вот вопрос «Только в строку ли лыко?» — совсем не праздный. Нередко такое случается: достаточно только задать направление мыслям читателя, а его воспоминания и фантазия дорисуют картину.

Ю.М:

У меня похожее впечатление, только усиленное Мандельштамом «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз».

Срабатывает узнавание, но не добавляя, а как раз убавляя от текста. Есть тексты, вот их пишут авторы, авторов много, картинки все узнаваемые, однако сделать хотя бы какую-то попытку ввода в широкое обращение не представляется возможным.

Питер — да, магнетический город, но в тексте он описывается со стороны бы-приехавшего. Это могло быть очень и очень любопытно, например, когда взламывались бы питерские штампы. Но получился какой-то выхолощенный город, скорее город-мечта, чем город-реальность. Наверное, это как-то зависит от заявленного «бы».

Конкурсное произведение 377. «Синица»

Ю.М:

В одной из вариаций сказки про двенадцать месяцев есть как раз задание: принести зимой землянику. Не могу сейчас найти (совсем поиск стал не тот, захламлён необязательным, прямо как жизнь наша), но помню, что в словацкой сказке — фиалки, у Маршака (а это как раз могу найти) — подснежники, но были у кого-то и ягоды, и здорово, что ягоды в этом стихотворении, у него получается вытянуть красивый звук:

Было так: зимой земляникой пахло,

В комментариях упоминают и заговор, и Лорку, и «Песни западных славян», — для меня это всегда примета культурного/литературного текста, и в этом случае это скорее хорошо, чем плохо, потому что литературность не утягивает текст на дно, не придаёт ему привкус вторичности. Но — закончу с апофатическим.

Хороша здесь и выделка слова «она», курсив сообщает нам и то, что это не совсем буквальна (хотела написать «реальна», но что может быть реальнее, чем субъект стихотворения, когда оно получается?)

Сказовая интонация, будто пришедшая из сказочек-припевочек, обернулась милым стихотворением.

О.Е.:

Совершенно прямая аллюзия — это «Земляника под снегом», японская сказка. Это то, что украшает текст. А вот описание чувств здесь кажется недостоверным («Сердце — ветошь…износилось…усохло»).

Конкурсное произведение 378. «Письмо»

О.Е.:

Чуточку вычурное, но не слишком, в меру. Никогда не употреблял в отношении стихотворения такого слова, а здесь оно, пожалуй, уместно: это очень тактичный текст. Востребованный почерк адресата в потёртом пальтеце хорош.

Ю.М:

Ой, а для меня чересчур вычурное в самом начале, а потом стихотворение выправляется, избавляется от вычурности, обращается к таким образам, которые друг с другом вполне уверенно уживаются.

Лучшее место в стихотворении:

и не придёт в потёртом пальтеце

востребованный почерк адресата.

Остальное как будто не дотягивает, может на этой недотянутости и звучит финал особенно хорошо. Про такие тексты говорят — умелый, но хотелось бы чего-нибудь ещё.

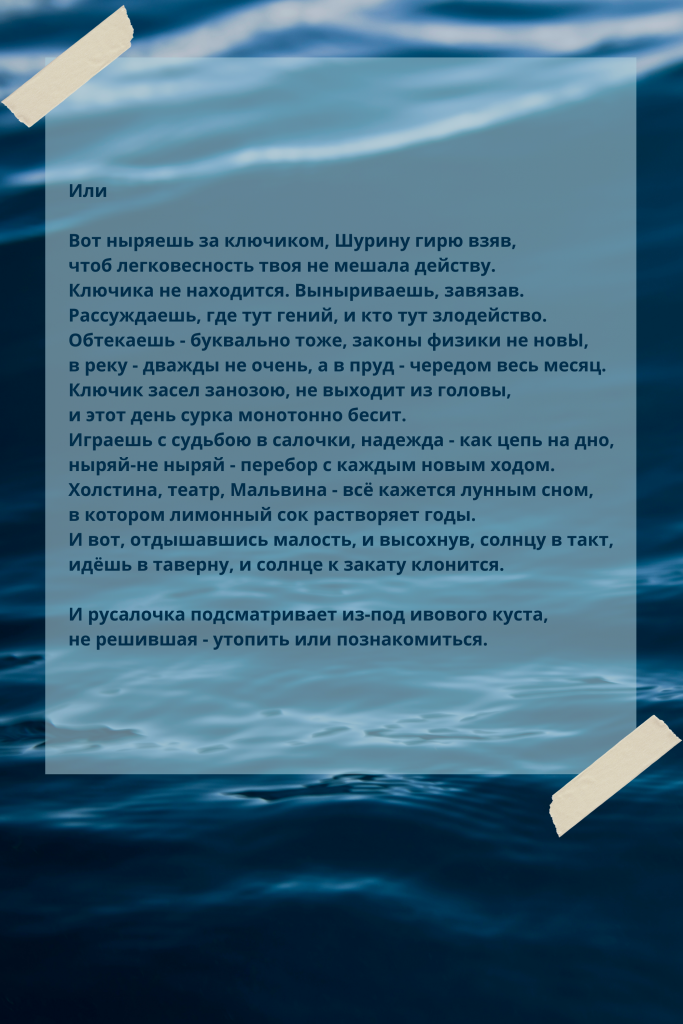

Конкурсное произведение 380. «Или»

Ю.М:

Манит стихотворение, зовёт-призывает, но как только начинает срываться на холостые строки: «Обтекаешь — буквально тоже, законы физики не новЫ, / в реку — дважды не очень, а в пруд — чередом весь месяц.», — так вся манкость и пропадает.

Самое интересное происходит в финале, в котором утверждается русалка Шрёдингера, ну или очень нерешительная барышня. Но чтобы финал состоялся как он есть, прозвучал, надо было бы стихотворению жути нагнать, а оно умствований и рассуждений нагнало.

О.Е.:

Как любят некоторые авторы свои чувства описывать открыто-назывным образом.

Инвентарь, к сожалению, бэушный (Шурина гиря, ключик-холстина-театр-Мальвина).

После этого нерешительность русалочки кажется тоже картонной.

Вместо заключения:

О.Е.:

Вот, пожалуйста, последний в этой двадцатке текст служит примером того, что забирает узнавание (конкретный случай узнавания — узнавание хорошо знакомого и ранее уже использованного). Оно забирает свежесть впечатлений, новизну восприятия. Тайну забирает.

Отмечать стихотворения в этой двадцатке не буду.

Ю.М.:

В «узнавании/не узнавании» всегда есть одна вещь: что же именно читал/слушал/смотрел автор и что читал/слушал/смотрел читатель.

Для советской разрешённой литературы существовал некий усреднённый читатель, по которому и сейчас иногда тоскуют авторы и к которому апеллируют некоторые критики. Существует и радикальная позиция, где текст читает сам себя. Не стану уходить в красивости такого толка, но замечу, что чем острее и свежее язык, тем проще узнать или не узнать какие-то культурные символы, чем радикальнее язык, тем радикальнее отклик.

И вот, о чём подумалось, 90-е были временем безудержного смеха (смеховая культура никуда, конечно, не исчезла), но наступило время звериной серьёзности, когда за шутку можно получить срок, когда шутка оскорбляет, а это означает, что ирония-самоирония-противоирония-постирония, сатира и юмор зазвучат с новой силой, потому что будут вызывать аффекты (которые отличаются и от эмоций и от чувств).

О.Е.:

Последний абзац — поддерживаю, Юлия.